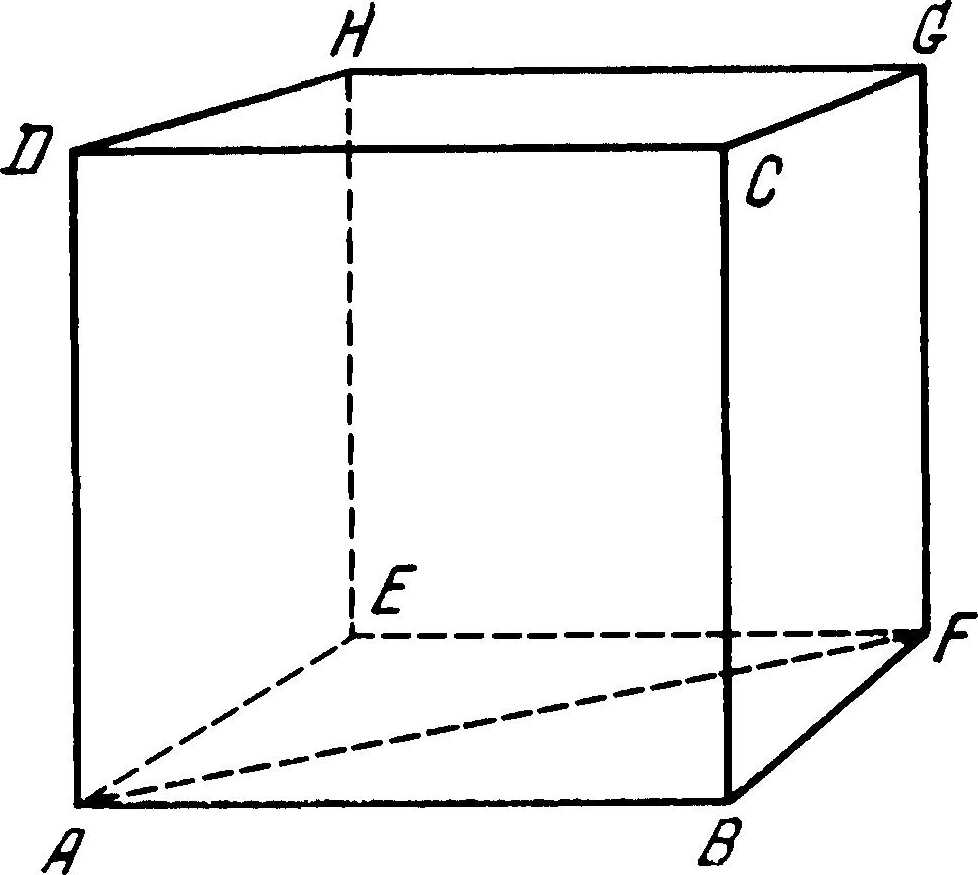

Пусть в некоторый момент Та в точке пространства Ха произошло какое-то событие. Чтобы нанести изображение этого события на нашем рисунке, проведем из точек Та и Ха прямые, паралдельные осям. Место пересечения этих линий, которое мы обозначим через А, и изобразит событие. Наоборот, если мы зафиксируем некоторую точку В на рисунке, то сразу же можем найти, что эта точка соответствует событию, которое произошло в пространственной точке хв в момент времени tв. Точка О определяет положение тела отсчета в нулевой момент времепи, т. е. в тот момент, когда отправляется сигнал света, используемый для измерения времени.

Геометрическое изображение инерциальной системы отсчета

Пусть в некоторый момент Та в точке пространства Ха произошло какое-то событие. Чтобы нанести изображение этого события на нашем рисунке, проведем из точек Та и Ха прямые, паралдельные осям. Место пересечения этих линий, которое мы обозначим через А, и изобразит событие. Наоборот, если мы зафиксируем некоторую точку В на рисунке, то сразу же можем найти, что эта точка соответствует событию, которое произошло в пространственной точке хв в момент времени tв. Точка О определяет положение тела отсчета в нулевой момент времепи, т. е. в тот момент, когда отправляется сигнал света, используемый для измерения времени.